Obwohl Linus erst 4 Jahre alt ist, kennt er schon viele Zahlen. Er sagt diese sogar in mehreren Sprachen auf. Toll 😊. Wenn Linus Zahlen sagt, dann ist englisch, spanisch oder deutsch keine Schwierigkeit. Auch Fotos von Tieren oder Gegenständen in Büchern kann er benennen. Meist sitzt er dann allein mit seinem Buch auf dem Boden. An andere Menschen richtet Linus seine Sprache jedoch kaum. Er weiß noch nicht, warum und wie er seine Eltern rufen könnte.

Liegt Linus auf dem Boden und sein Vater setzt sich zu ihm, beginnt oft ein gemeinsames „Zahlenspiel“. Linus kennt die Regeln ganz genau. Immer sagt der Vater die erste Zahl. Linus antwortet mit „2“. Sagt Papa „3“, freut er sich über das Aufsagen der „4“. So geht es weiter bis zur 20, um dann wieder von vorn zu beginnen. Dieses Spiel könnte er immerzu, auf gleiche Art und Weise und mit großer Ausdauer in den verschiedenen Sprachen spielen. Auch der Vater spielt gern dieses Spiel mit seinem Sohn. Denn …

… Spielen ist auch für autistische Kinder eine wichtige Entwicklungsaufgabe.

Gern würde er seinem Sohn auch neue Spielideen geben. Seinen verbalen Vorschlägen und Erklärungen scheint Linus jedoch nicht folgen zu können.

Wie kann es gelingen, gemeinsam ein neues Spiel mit den Zahlen zu spielen?

Toll wäre es auch, wenn Linus das alte oder neue Zahlenspiel auch mit Mama, dem großen Bruder oder sogar mit den Kindern im Kindergarten spielen würde. Linus wäre dann der „Zahlenlehrer“ 😉. Ein schöner Gedanke.

Was braucht Linus, um das Spiel auch mit anderen Familienmitgliedern oder im Kindergarten zu spielen?

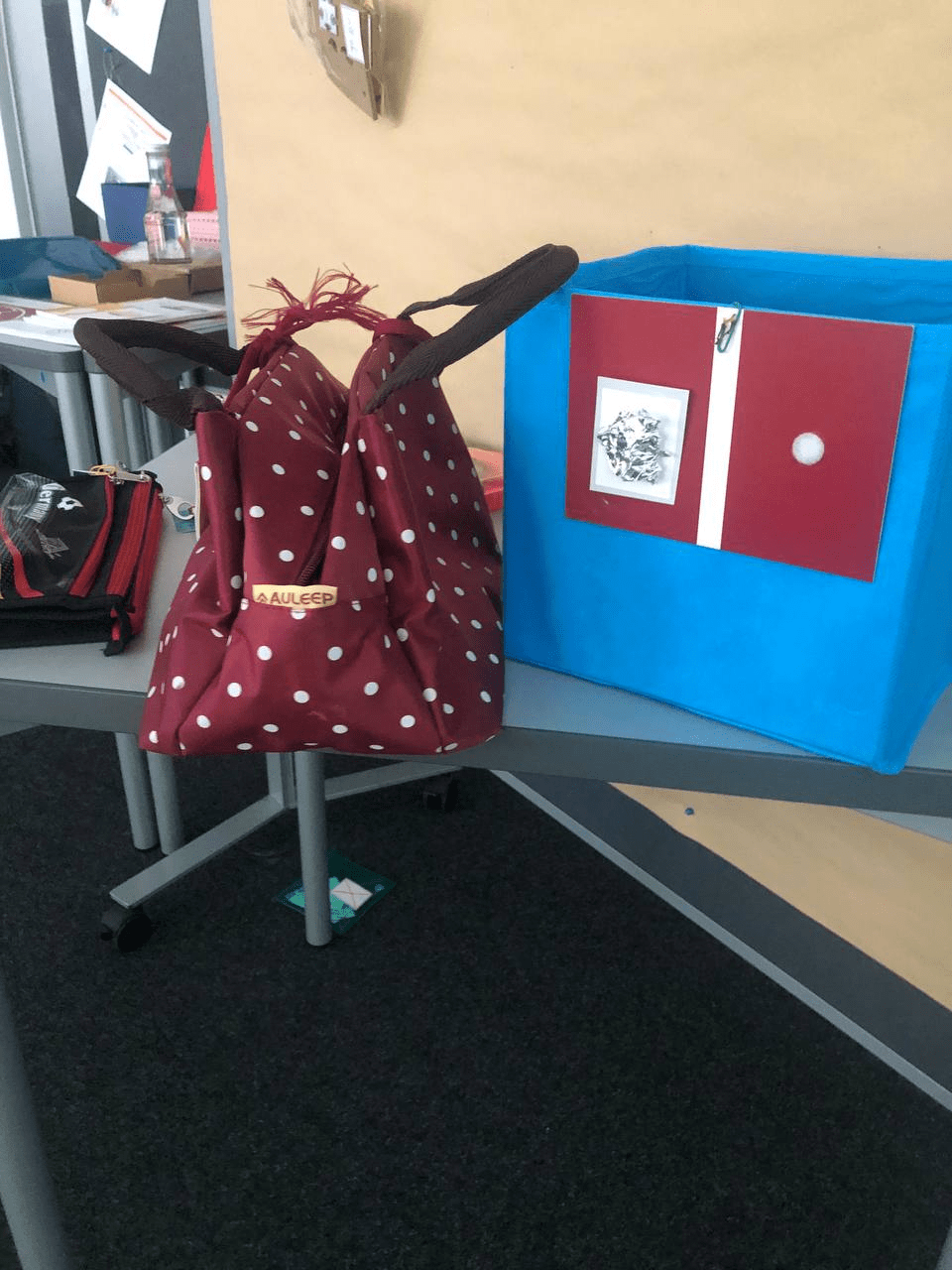

Seine Eltern beraten sich mit den anderen Eltern in der Elternschulung. Wer hat Erfahrungen? Wer hat Ideen?

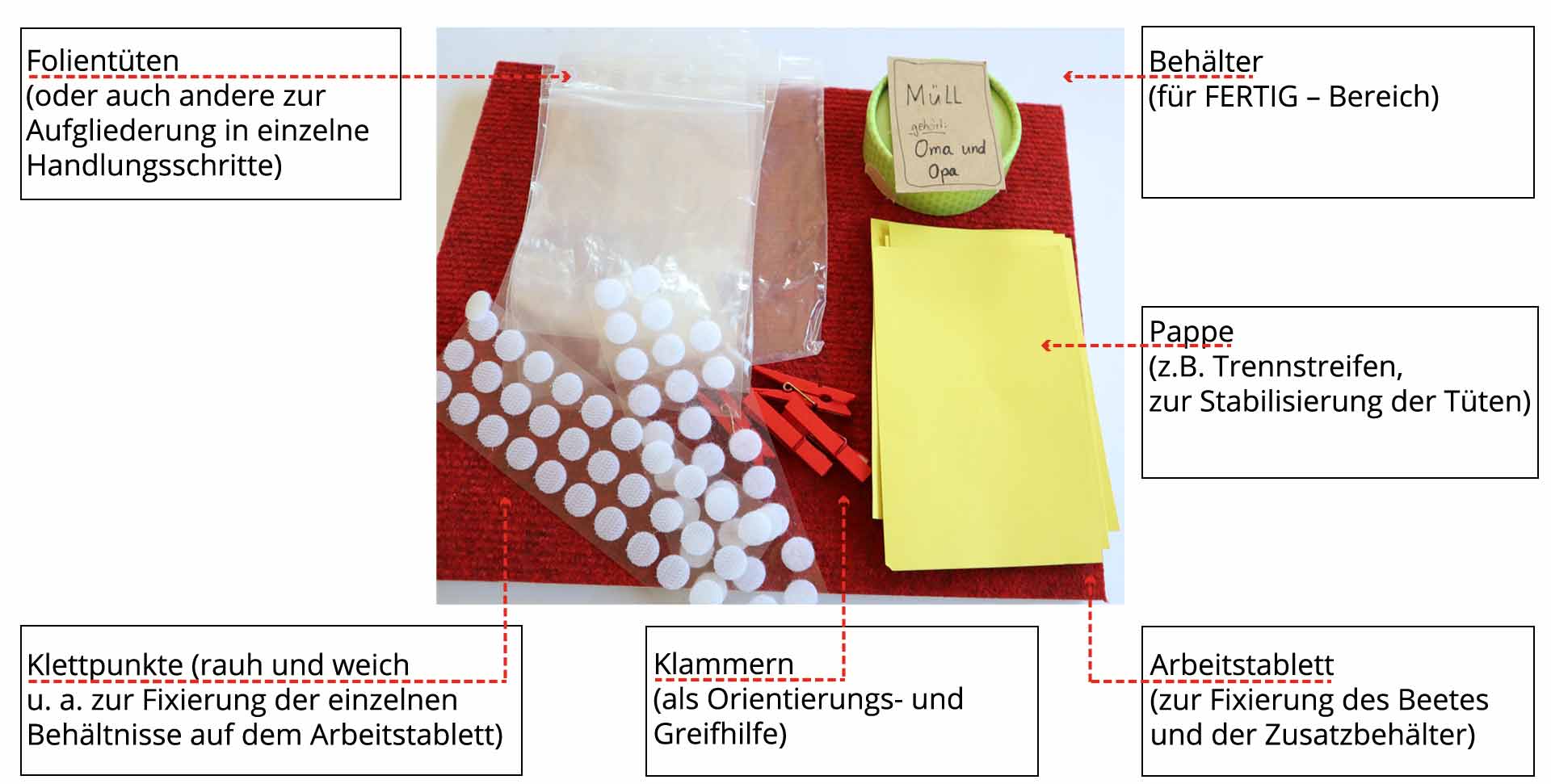

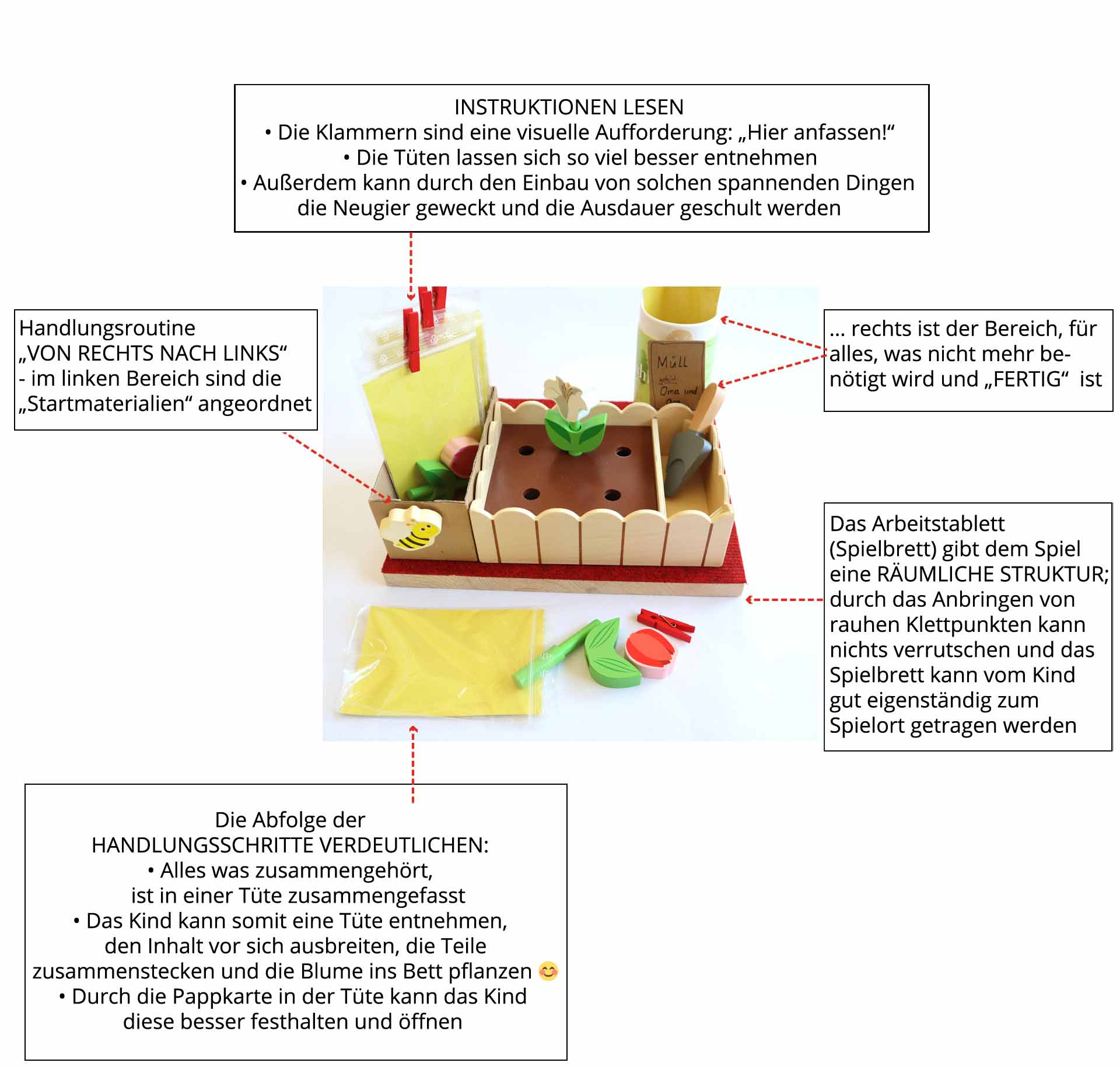

Hier ist die gemeinsam gefundene Lösung (verkürzt!) beschrieben: